Découvrez nos animations 2025 !

Leave a Comment Comme chaque année, le CIEP vous propose ses animations en éducation permanente, à destination d’un large public. Les résultats des élections de 2024 vous semblent encore obscurs ? Vous souhaitez mieux comprendre le fonctionnement politique de la Belgique ou de l’Union Européenne et en débattre? Vous voudriez participer aussi aux décisions à l’échelle de votre commune mais vous ne savez pas comment ? Vous souhaitez discuter d’écologie ? La montée de l’extrême-droite vous questionne ?…

Comme chaque année, le CIEP vous propose ses animations en éducation permanente, à destination d’un large public. Les résultats des élections de 2024 vous semblent encore obscurs ? Vous souhaitez mieux comprendre le fonctionnement politique de la Belgique ou de l’Union Européenne et en débattre? Vous voudriez participer aussi aux décisions à l’échelle de votre commune mais vous ne savez pas comment ? Vous souhaitez discuter d’écologie ? La montée de l’extrême-droite vous questionne ?…

Envie d’échanger sur tous ces sujets (et bien d’autres !) avec vos groupes ? Nous vous proposons des animations interactives qui partent de l’actualité et du vécu des participant(e)s , afin de mieux comprendre tous ces enjeux citoyens et d’en discuter !

Retrouvez notre catalogue ici : Catalogue animations CIEP 2025

En pratique:

- Animations proposées par notre équipe

- Interactives et accessibles à toutes et à tous, sans prérequis.

- Entièrement gratuites !

- 2h minimum, idéalement combinées sur plusieurs demi-journées

- Dans nos locaux de Liège, Verviers, Huy, Seraing ou Aywaille ou chez vous.

Contact : 0498/17.18.50 – laermans@mocliege.org.

Toutes les infos sont dans la brochure et ci-dessous !

Transition et écologie

L’écologie et moi

« Changement climatique », « écologie », « transition juste », autant de mots qui paraissent aussi complexes qu’éloignés de notre quotidien. Destinée à un public peu averti, cette animation veut amener les participants à discuter autour de ces thématiques en partant de leurs réalités et de leur ressenti, pour s’informer, échanger, politiser et réfléchir ensemble aux enjeux et aux actions. Elle se veut interactive et peut être adaptée, par exemple selon le niveau de français, ou autour d’un thème spécifique. Attention : cette animation s’adresse à un public peu familier avec ces notions ! Durée : 2h – contact : Laure Hugla (hugla@mocliege.org – 0488/26.04.61)

DéranG par la 5G ?

Désormais largement répandue en Belgique, la 5G est souvent présentée par les uns comme une innovation indispensable et révolutionnaire, par les autres comme un fléau de nos sociétés. Très débattue, sa présence (ou non) s’accompagne de plus de nombreuses rumeurs… Mais qu’en est-il réellement ? Cette animation présente les principaux enjeux liés à l’implantation des réseaux 5G en Belgique : enjeux économiques, environnementaux, sanitaires, sociaux… Durée : 1h – contact : Laure Hugla (hugla@mocliege.org – 0488/26.04.61)

La gestion des déchets : un enjeu collectif

S’il y a bien un aspect de nos vies quotidiennes auquel nous pensons peu tant il paraît anodin, ce sont bien les déchets. Mais leur gestion cache en réalité de nombreux enjeux, politiques, économiques, sociaux et écologiques, individuels ou collectifs. Cette animation propose un panorama large de la gestion des déchets actuelle, à la fois pratique et critique : quels sont les enjeux derrière nos ordures ? Durée : 2h – contact : Laure Hugla (hugla@mocliege.org – 0488/26.04.61)

Vie Politique

L’Extrême-droite en Belgique et en Europe

Ces dernières années voient un retour en force de l’extrême-droite dans de nombreux pays d’Europe, y compris la Belgique. Mais qu’est-ce que l’extrême-droite ? Comment s’est-elle développée ? Que défend-elle, et avec quelles conséquences ? Pourquoi séduit-elle autant d’électeurs ? Une animation interactive pour en discuter et mieux la comprendre. Durée : 2h – contact : Benoît Leysten (leysten@mocliege.org – 0484/30.99.12

L’Extrême-droite en Belgique et en Europe – 2e partie : Le pouvoir

Cette animation complète la première pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus ; elle s’articule davantage sur les actions de l’extrême-droite une fois au pouvoir ou à ses portes. Au travers d’exemples concrets, vous découvrirez les moyens et actions développés par les partis européens qui s’en revendiquent. ATTENTION : la première animation est un prérequis indispensable ! Durée : 2h – contact : Benoît Leysten (leysten@mocliege.org – 0484/30.99.12

Les institutions politiques belges et leur fonctionnement

Afin de mieux comprendre l’actualité politique de notre pays, mais également pour qui et pourquoi on vote, cette animation propose un tour d’horizon des institutions politiques belges. Compétences du fédéral, des régions et des communautés, fonctionnement des parlements et gouvernements à chaque niveau et mécanismes décisionnels, partis politiques, mais aussi enjeux des prochaines années : l’animation en fait le tour, en s’adaptant aux dernières actualités (élections passées ou à venir, etc.) Durée : 2h – contact : Nicolas Laermans (laermans@mocliege.org – 0498/17.18.50).

L’Union Européenne au cœur de l’actu

L’Union Européenne reste encore trop mal connue de la plupart des citoyens alors qu’elle est au cœur d’enjeux considérables pour notre avenir à tous. Après les élections de juin 2024, vous avez envie d’en savoir plus sur la composition du nouveau Parlement Européen, de la nouvelle Commission, sur la place qu’occupe la Belgique au sein de ces institutions et sur l’impact de leurs décisions sur notre quotidien ? Nous vous proposons une animation accessible et interactive d’information sur l’Union Européenne, ses compétences, son fonctionnement, ses grandes orientations et les liens avec les grands enjeux auxquels celle-ci devra faire face dans les années à venir. Durée : 2h – contact : Nicolas Laermans (laermans@mocliege.org – 0498/17.18.50)

Les communes belges : fonctionnement d’un échelon local

Cette animation propose d’y voir plus clair sur la place des communes dans le système institutionnel belge : fonctionnement politique, origine et utilisation du budget, compétences, missions et possibilités d’action en matière de mobilité, d’accès au logement ainsi que les enjeux et changements liés aux élections communales… Ces sujets et bien d’autres sont abordés au départ des préoccupations locales et du quotidien des participants avec des informations sur les communes où ils habitent. Cette animation se veut largement accessible et propose des informations compréhensibles pour chacun en se basant sur la participation, l’opinion et les questions des participants. Durée : 2h – contact : Nicolas Laermans (laermans@mocliege.org – 0498/17.18.50).

Histoire du droit de vote en Belgique

De 1830 à nos jours, l’histoire du droit de vote en Belgique est constituée de luttes sociales afin d’obtenir le suffrage universel, pour les ouvriers, les femmes, les jeunes, les immigrés… Une présentation en images pour comprendre l’histoire et le rôle joué par les mouvements sociaux et les enjeux toujours actuels. Durée : 2h – contact : Nicolas Laermans (laermans@mocliege.org – 0498/17.18.50).

La démocratie en question

Tout le monde la connaît, et pourtant, difficile de la définir… mais c’est quoi finalement la démocratie ? Des origines à nos jours, de la théorie à la pratique, des valeurs de la démocratie à leur application dans un régime politique, cette animation vous propose un tour d’horizon ainsi qu’un débat sur la « crise actuelle de la démocratie ». Durée : 2h – contact : Nicolas Laermans (laermans@mocliege.org – 0498/17.18.50).

La politique sans tabou – un cycle sur la politique

Nous vous proposons un cycle de trois rencontres afin d’affiner vos connaissances en matière de politique belge :

- Module n°1 : La communication en politique : les nouvelles règles du game

- Module n°2 : Financement des partis : comment sont-ils financés ? Où va notre argent ?

- Module n°3 : Baromètres et sondages politiques : entre perspectives et limites

Attention : ce cycle s’inscrit dans la continuité de nos animations politiques et vise à creuser certains points peu connus du grand public. Il est donc destiné à des participants ayant déjà des connaissances préalables en la matière. Durée : 2h par module – contact : Benoît Leysten (leysten@mocliege.org – 0484/30.99.12)

Logement

L’accès au logement, pas évident !

Face aux difficultés croissantes à trouver un logement accessible financièrement, cette animation vise à éclaircir les problématiques que tout locataire peut rencontrer et les points d’attention à avoir pour éviter les mauvaises surprises (que faire si j’ai un différend avec mon propriétaire ? comment éviter de louer un appartement en mauvais état ?) Il y sera également question des droits et des obligations des propriétaires et des locataires, ainsi que des recours (juridique ou non) et des aides possibles en cas de conflit avec son propriétaire. Durée : 3h – contact : Benjamin Laurent (blaurent@mocliege.org – 0470/60.01.28)

Mal-logement : comprendre, témoigner et revendiquer

En Wallonie, les problèmes de mal-logement sont légion. S’associant à d’autres acteurs concernés pour quitter le sentiment d’impuissance face aux situations rencontrées, le C.I.E.P. propose une animation permettant aux personnes de témoigner de leur galère, du non-respect de leurs droits, de leur mal-logement. Il s’agira aussi de prendre connaissance des politiques de logement et des propositions des acteurs du droit au logement. Ces témoignages pourront venir étoffer le Livret noir du mal-logement en région liégeoise qui vise à illustrer la réalité derrière les chiffres. S’ils le souhaitent, les participants pourront également accompagner ce processus de revendications. Animation adaptée à tous publics ! Durée : 3h – contact : Nathalie Dupont (dupont@mocliege.org – 0484/30.73.81).

Vie économique

LIÈGE AIRPORT : Décollage ou atterrissage en vue ?

Cette animation revient sur le développement de cet aéroport de marchandises situé à Bierset, dans la périphérie liégeoise : quelle est son histoire ? Combien de vols, combien et quels types d’emplois ? Quel impact sur notre cadre de vie ? Quels investissements des pouvoirs publics ? Questions essentielles, d’autant plus que le permis d’exploitation a été renouvelé début 2023 pour vingt ans, sur fond de tensions entre direction de l’aéroport, multinationales, collectifs, syndicats, partis, riverains… Comment s’y retrouver ? Quels véritables enjeux pour l’avenir de notre région ? Nous vous proposons de faire le point sur toutes ces questions et d’en débattre dans votre groupe. Durée : 2h – contact : Nicolas Laermans, 0498/17.18.50 laermans@mocliege.org.

La fiscalité décodée

Nous sommes nombreux à faire la grimace au moment de rendre notre déclaration d’impôts et à souhaiter pourtant un enseignement de qualité, des transports en commun performants, des routes en meilleur état ou plus de sécurité… Plus que jamais présent dans l’actualité, qu’on le veuille ou non, l’impôt nous concerne tous, et pourtant, il paraît parfois bien obscur. C’est pourquoi nous vous proposons une animation pour y voir plus clair à travers quelques grandes questions : à quoi sert l’impôt ? Quels revenus sont taxés et comment ? Paie-t-on trop d’impôts ? Finalement, la Belgique : enfer ou paradis fiscal ? Durée : 2h – contact : Nicolas Laermans (laermans@mocliege.org – 0498/17.18.50).

Mieux comprendre la sécurité sociale

La sécurité sociale a 65 ans… L’institution touche à des domaines aussi fondamentaux que l’assurance maladie invalidité, les allocations de chômage, les pensions, les allocations familiales, les vacances annuelles. Bien que son organisation puisse paraître de plus en plus complexe au large public, ce système d’assurance sociale construit sur une volonté solidaire, continue à recevoir un accueil positif et un vaste soutien du large public. Nous vous proposons une présentation du fonctionnement, du budget, des principes et des enjeux de notre système de sécurité sociale, le tout en lien avec l’actualité et en se basant sur le débat au sein des groupes. Durée : 2h à plusieurs demi-journées – contact : Nicolas Laermans (laermans@mocliege.org – 0498/17.18.50).

Le travail en chantier

Cette animation propose d’y voir plus clair sur l’évolution du monde du travail ces 30 dernières années en Belgique (qui travaille ? qui fait quoi ? combien de temps ? quelle est la place des femmes ? …), ainsi que d’amener réflexions et débat sur la place du travail dans notre société actuelle. Cette animation se veut la plus accessible possible et essaie de proposer des informations compréhensibles pour chacun en se basant sur la participation, les opinions et les questions des participants ainsi que leurs préoccupations personnelles liées à la thématique. Durée : 2h – contact : Nicolas Laermans (laermans@mocliege.org – 0498/17.18.50).

Gérer son budget sans souci

Avec les crises qui se succèdent et l’augmentation du coût de la vie, nous sommes de plus en plus nombreux à avoir du mal à gérer nos factures, nos frais médicaux, de nourriture, nos taxes, etc. Cette animation se veut un moment d’échange et de discussion autour du budget, en abordant à la fois les difficultés rencontrées, mais aussi les solutions et les aides possibles, ainsi que les pièges à éviter. Tarifs de la mutuelle, contrats, opérateurs téléphoniques et bien d’autres, cette animation est basée sur des problématiques rencontrées lors de permanences sociales, et bien sûr sur les vôtres. Durée : 2h (adaptable) – contact : Benjamin Laurent (laurentb@mocliege.org – 0470/60.01.28)

Société et participation

La participation citoyenne dans les actions collectives

« Participation citoyenne », deux mots à la mode et mis à toutes les sauces… Mais quels sens et surtout quelles réalités se cachent derrière ? Cette animation vous propose d’échanger et de définir ensemble ce que nous entendons derrière « participation » et « citoyenneté », d’identifier les différentes logiques et niveaux d’implications des intervenants en jeu et de repositionner les citoyens dans tout cela. Cette animation souhaite également faire le lien entre des formes de participations connues (ex. les enquêtes publiques, les sondages d’opinion) et des formes moins connues (ex. les budgets participatifs, les partenariats privé-public). Elle propose enfin un tour d’horizon des modes d’actions en matière de politique citoyenne aussi bien à l’échelle locale que mondiale… l’occasion d’ouvrir le champ des possibles ! Durée : 3h (modulable) – contact : Edwine Goldoni (goldoni@mocliege.org – 0483/22.93.61)

Réussir ses consultations citoyennes au niveau communal

Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation encourage les communes à consulter leurs habitants en dehors des rendez- vous électoraux. Mais qui, et à quel sujet ? Comment et sous quelle forme ? Avec quel budget ? Et surtout, pour quoi faire ? A travers cette animation, nous investirons les différentes formes de participation citoyenne locale ainsi que les niveaux d’implication des citoyens. Nous approfondirons tout particulièrement les conseils consultatifs communaux, qui sont la forme la plus répandue de démocratie participative au niveau local. Nous présenterons les différents publics-cibles et leur sphère de compétence, le cadre légal qui l’accompagne et des exemples de réalisations à l’échelle communale. Nous identifierons enfin les balises qui soutiennent la mise en place d’espaces vivants, investis par les habitants et riches de projets porteurs de sens pour la commune. Cette animation peut être proposée en soutien, au lancement et au renouvellement des Conseils Consultatifs Communaux. Durée : 3h – contact : Edwine Goldoni (goldoni@mocliege.org – 0483/22.93.61)

Trop vieux pour donner son avis ? C’est faux !

Au départ de la législation encadrant les Conseils Consultatifs Communaux, cette animation revient spécifiquement sur le rôle et le fonctionnement d’un espace de consultation d’aînés au niveau communal (CCCA). En échange avec les participants et leur réalité, nous aborderons ce qu’est un CCCA, comment il fonctionne, qui y siège, les matières dans lesquels il est compétent… mais également le cadre légal qui l’accompagne, son lien avec la commune, et comment y faire vivre un réel échange gagnant- gagnant avec les autorités locales, ainsi qu’une foule d’outils et de renseignement utiles pour soutenir la participation citoyenne des ainés, recueillir leur parole et visibiliser les actions réalisées par et pour eux dans la commune. Cette animation peut être proposée en soutien au lancement et au renouvellement de Conseils Consultatifs Communaux des Aînés. Durée : 2h – contact : Edwine Goldoni (goldoni@mocliege.org – 0483/22.93.61).

La numérisation en question(s)

Plus que jamais suite à la crise « covid », la présence du numérique s’intensifie dans nos vies quotidiennes : travail, banques, écoles, loisirs, déplacements, achats, rencontres… Parfois pour le meilleur, parfois pour le pire, le numérique se développe ; encore la question de son accessibilité se pose-t-elle. Nous vous proposons de prendre le temps de revenir sur cette accélération numérique à travers quelques grandes questions, ainsi qu’un jeu et un temps d’échange sur vos expériences. Cette animation ne nécessite pas de prérequis spécifique ou de connaissances numériques : elle est adaptable en fonction des publics et mêle information et discussion. Durée : 2h – contact : Laure Hugla (hugla@mocliege.org – 0488/26.04.61)

Comment démasquer les fakes news à l’ère numérique

Fake news, intox, rumeurs, théories du complot… Les récits destinés à tromper leur public ont existé de tous temps, mais se sont multipliés avec l’apparition des médias, et en particulier aujourd’hui avec l’influence d’internet. Les crises qui secouent nos sociétés sont des moments particulièrement propices à leur développement… Quels sont-ils ? Sur quoi se basent-ils ? Et surtout, comment les repérer – et éviter de se faire prendre à leur piège ? En un mot, comment rester critique face à ce mélange de vrai et de faux qui nous est présenté chaque jour ? Cette conférence interactive vous propose quelques exemples afin de mieux cerner le phénomène ainsi que des clés pour démasquer les fake news et autres récits trompeurs. Durée : 2 à 3h (modulable) – contact : Laure Hugla (hugla@mocliege.org – 0488/26.04.61)

L’enseignement en Wallonie, mode d’emploi

On le sait, en Belgique, les inégalités sociales se transforment trop souvent en inégalités scolaires. L’objectif de cette animation est de donner des clés de compréhension de l’organisation de l’enseignement en Belgique, pour permettre aux parents de comprendre ce que l’école peut attendre d’eux, ce qu’ils peuvent attendre de l’école et comment ils peuvent accompagner leurs enfants au mieux dans leur parcours scolaire même s’ils n’ont pas eux-mêmes été scolarisés. Il s’agit également de permettre aux parents de créer une communication la plus égalitaire possible avec l’école. L’animation peut être composée de plusieurs rencontres, construites comme un projet, ou se limiter à un seul sujet selon les demandes (le CEB, l’école maternelle, le journal de classe, etc.) La ou les rencontre(s) se déroule(nt) de façon participative, en construisant collectivement un questionnement et la recherche de solutions. Public-cible : les parents ou acteurs éloignés des codes de l’école. Convient également à un public maîtrisant peu le français (niveau A2). Durée : 2h à plusieurs demi-journées – contact : Nathalie Dupont (dupont@mocliege.org – 0484/30.73.81).

Nord et sud

C’est quoi le développement ?

Même si on parle de moins en moins de « Tiers-monde » mais plutôt de « pays du Sud » ou « en voie de développement », tout n’est pas rose et d’énormes inégalités de richesses entre pays persistent toujours. A travers le jeu Politiki (conçu par le SCI), nous vous proposons d’expérimenter vous-mêmes les diverses formes de développement, leurs forces et leurs difficultés ; la séance sera suivie d’un temps d’échange sur les modèles de développement et la coopération internationale. En collaboration avec We Social Movements – WSM, l’ONG du MOC. Durée : 4h (avec le jeu) – contact : Nicolas Laermans (laermans@mocliege.org – 0498/17.18.50).

Ce qui se joue depuis un peu plus d’une semaine à la frontière gréco-turque est la macabre conséquence de la politique guerrière menée par l’Union européenne envers les personnes qui tentent de lui demander protection. La « politique migratoire » menée par l’UE n’est, depuis des années, que stratégie d’endiguement et marchandages cyniques.

Ce qui se joue depuis un peu plus d’une semaine à la frontière gréco-turque est la macabre conséquence de la politique guerrière menée par l’Union européenne envers les personnes qui tentent de lui demander protection. La « politique migratoire » menée par l’UE n’est, depuis des années, que stratégie d’endiguement et marchandages cyniques.  Depuis 2015, des attaques terroristes croissantes dans le Nord et l’Est du pays ont provoqué le déplacement interne de plus de 300.000 personnes et la fermeture de plus de 130 centres de santé ! Elles ont plongé plus de 700.000 personnes dans une situation d’insécurité alimentaire. De nombreux problèmes sanitaires couplés à une insécurité médicale apparaissent dans ces zones. (

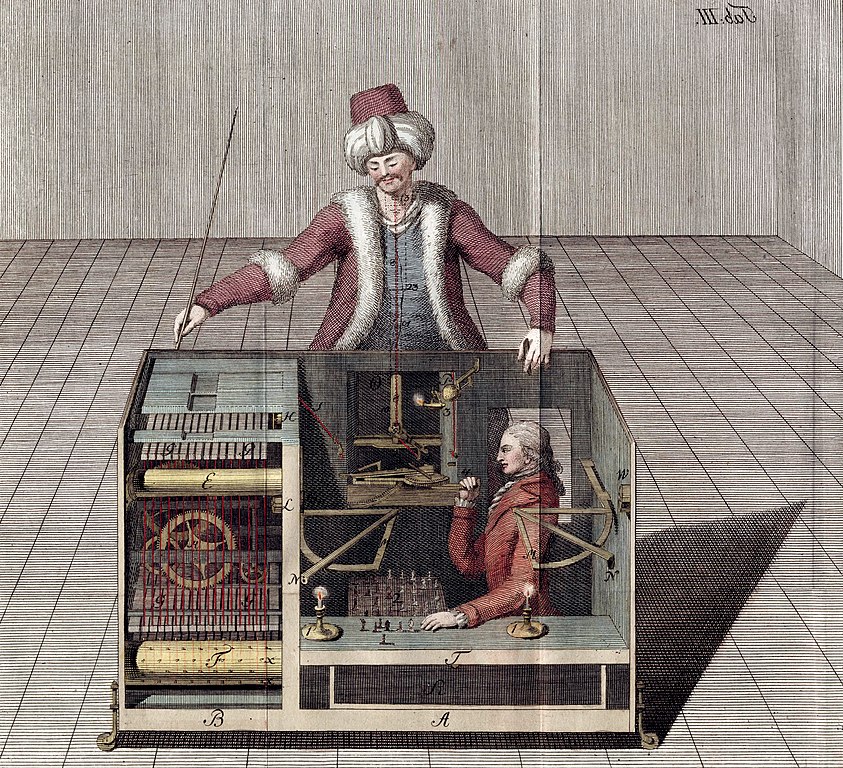

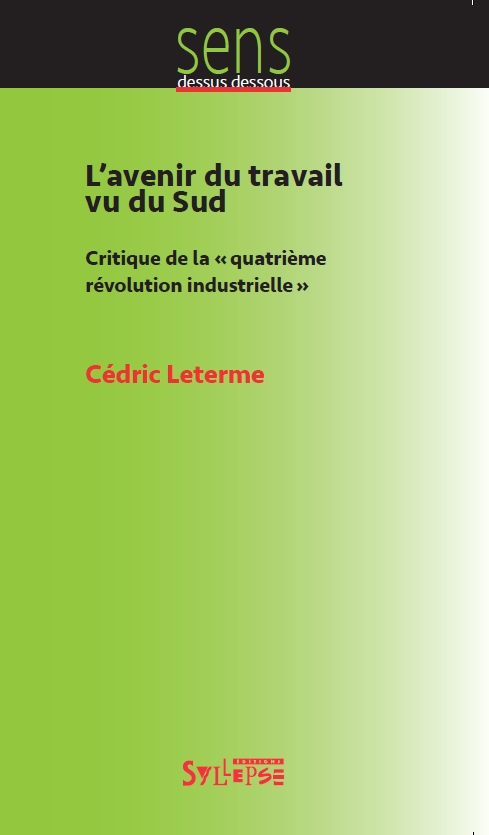

Depuis 2015, des attaques terroristes croissantes dans le Nord et l’Est du pays ont provoqué le déplacement interne de plus de 300.000 personnes et la fermeture de plus de 130 centres de santé ! Elles ont plongé plus de 700.000 personnes dans une situation d’insécurité alimentaire. De nombreux problèmes sanitaires couplés à une insécurité médicale apparaissent dans ces zones. ( Sur la robotisation, il est intéressant de remarquer que le projet du géant Amazon sur ce point s’appelle « Amazon Mechanical Turk», ce terme fait en effet référence au « Turc mécanique » célèbre canular construit à la fin du XVIIIe siècle où il s’agissait d’un prétendu automate doté de la faculté de jouer aux échecs dans lequel se cachait en fait un être humain. La référence nous rappel bien qu’au-delà de quelques prouesses techniques très médiatisées, l’«intelligence artificielle » est souvent…artificielle car elle repose la plupart du temps sur une armée de travailleurs bien réels comme dans ces nouvelles plateformes en Inde ou au Maghreb ou des milliers de travailleurs cliquent devant des ordinateurs afin de nourrir des algorithmes.

Sur la robotisation, il est intéressant de remarquer que le projet du géant Amazon sur ce point s’appelle « Amazon Mechanical Turk», ce terme fait en effet référence au « Turc mécanique » célèbre canular construit à la fin du XVIIIe siècle où il s’agissait d’un prétendu automate doté de la faculté de jouer aux échecs dans lequel se cachait en fait un être humain. La référence nous rappel bien qu’au-delà de quelques prouesses techniques très médiatisées, l’«intelligence artificielle » est souvent…artificielle car elle repose la plupart du temps sur une armée de travailleurs bien réels comme dans ces nouvelles plateformes en Inde ou au Maghreb ou des milliers de travailleurs cliquent devant des ordinateurs afin de nourrir des algorithmes. De véritables changements au niveau de l’économie mondiale

De véritables changements au niveau de l’économie mondiale Au final, Il n’y a pas UN avenir du travail inéluctable et la notion même de « travail » est loin d’être universelle. Nous devons y être attentif en tant qu’ONG et mouvements sociaux et sortir parfois de notre vision de l’emploi salarié comme modèle indépassable et forcément le plus souhaitable pour tous. De même nous devons mieux tenir compte des réalités du Sud, comme le fait que l’interlocuteur principal des travailleurs informels de ces pays est bien plus l’État que des employeurs inexistants. De manière générale, nous ne devons pas nous contenter d’une vision restrictive dans laquelle le « Sud » serait l’anti chambre du « Nord », voué à nous rattraper un jour ou l’autre : dès maintenant, les pays du Sud développent des alternatives dont nous pouvons nous inspirer.

Au final, Il n’y a pas UN avenir du travail inéluctable et la notion même de « travail » est loin d’être universelle. Nous devons y être attentif en tant qu’ONG et mouvements sociaux et sortir parfois de notre vision de l’emploi salarié comme modèle indépassable et forcément le plus souhaitable pour tous. De même nous devons mieux tenir compte des réalités du Sud, comme le fait que l’interlocuteur principal des travailleurs informels de ces pays est bien plus l’État que des employeurs inexistants. De manière générale, nous ne devons pas nous contenter d’une vision restrictive dans laquelle le « Sud » serait l’anti chambre du « Nord », voué à nous rattraper un jour ou l’autre : dès maintenant, les pays du Sud développent des alternatives dont nous pouvons nous inspirer.

Solidarité Mondiale vous invite à une conférence/débat sur la situation au Burkina Faso le jeudi 27 juin à 17h à la Mutualité Chrétienne de Liège Place du XX août, 38, 4ème

Solidarité Mondiale vous invite à une conférence/débat sur la situation au Burkina Faso le jeudi 27 juin à 17h à la Mutualité Chrétienne de Liège Place du XX août, 38, 4ème

Le 8 novembre dernier, un groupe de 12 personnes provenant d’organisations MOC sur Liège mais également de nos partenaires au Burkina Faso (CNTB, RAMS, MUFEDE) s’est rendu en République Dominicaine dans le cadre d’un voyage d’immersion organisé par Solidarité Mondiale à la rencontre des organisations sociales partenaires de l’ONG sur place.

Le 8 novembre dernier, un groupe de 12 personnes provenant d’organisations MOC sur Liège mais également de nos partenaires au Burkina Faso (CNTB, RAMS, MUFEDE) s’est rendu en République Dominicaine dans le cadre d’un voyage d’immersion organisé par Solidarité Mondiale à la rencontre des organisations sociales partenaires de l’ONG sur place.

Cocotiers et plages de sable fin sont souvent les premières images qu’évoquent la République Dominicaine. De fait, depuis déjà pas mal d’années, le pays a fortement misé sur le tourisme de masse à tel point que ce secteur représente à l’heure actuelle presqu’un quart de son PIB et qu’il serait devenu, proportionnellement à sa taille, le pays qui génère le plus de bénéfices touristiques dans toute l’Amérique latine. Ainsi, les chiffres de croissance et de richesse du pays sont poussés à la hausse artificiellement car étant très mal répartis. Comme nous l’a dit un enseignant militant de la CASC de Santiago « De l’argent il y en a en République Dominicaine mais c’est de plus d’égalité dont le pays a besoin ».

Cocotiers et plages de sable fin sont souvent les premières images qu’évoquent la République Dominicaine. De fait, depuis déjà pas mal d’années, le pays a fortement misé sur le tourisme de masse à tel point que ce secteur représente à l’heure actuelle presqu’un quart de son PIB et qu’il serait devenu, proportionnellement à sa taille, le pays qui génère le plus de bénéfices touristiques dans toute l’Amérique latine. Ainsi, les chiffres de croissance et de richesse du pays sont poussés à la hausse artificiellement car étant très mal répartis. Comme nous l’a dit un enseignant militant de la CASC de Santiago « De l’argent il y en a en République Dominicaine mais c’est de plus d’égalité dont le pays a besoin ».