La vie dans nos Centres d’insertion socio-professionnelle : une année dans un contexte de pandémie

Leave a CommentDepuis plus d’un an, le fonctionnement de nos sociétés est fortement perturbé par la gestion du coronavirus. Depuis plus d’un an, les Centres d’Insertion Socioprofessionnelle sont suspendus aux décisions de l’autorité de tutelle, à savoir la Région Wallonne. Nous sommes allé à la rencontre de travailleur.euse.s du centre de formation Alter Form et L’Agora pour les entendre sur cette année si particulière. Au moment d’écrire cet article (avril 2021), même si les écoles sont fermées, les Centres d’Insertion Socioprofessionnelle (AID au sein du MOC) sont restés ouverts.

Mars 2020 : Lockdown en Belgique

« Les stagiaires en parlaient entre eux et c’est vrai qu’il y a eu un peu d’absentéisme avant le fameux lock down parce que je pense qu’eux, ils étaient déjà un peu dans la peur pour certains, et donc ils s’étaient déjà mis, entre guillemets, en quarantaine. »

Comme beaucoup d’autres en Belgique, chez Agora et Alterform, on le voyait venir sans vouloir vraiment y croire. Ce « tout le monde à la maison » va rompre le contact direct avec les stagiaires et les collègues. Passé le premier moment de stupeur et de flottement, il s’agira d’utiliser tout ce qui est disponible pour maintenir la relation, avant même de penser à maintenir le cadre formel de la formation ! Par des coups de fils hebdomadaires, des groupes WhatsApp et compagnie.

« On rigolait, enfin on rigolait… on pariait sur le moment où ils allaient fermer ici en Belgique et moi je me souviens, je disais « Mais non ça n’arrivera pas » ! j’y croyais pas (…) je me disais « non, on n’en est pas à ce niveau-là » et il me semble que ce n’est même pas une semaine après cette conversation-là, ils ont fermé les écoles en Belgique et après c’était parti quoi. (…) ça m’a paru soudain, je me disais qu’on y viendrait mais pas aussi vite quoi. C’est vrai qu’on a fermé du jour au lendemain, c’était particulier…l’ambiance était un peu spéciale.

« On a envoyé des sms pour dire de ne pas venir le lendemain. C’est compliqué parce du coup il n’y a pas de préparation ni pour eux, ni pour nous, et donc voilà, c’est un état de fait, on ne vient pas, qu’est-ce qu’on fait ? Et du coup, pour maintenir le contact quand même on s’est vite rué sur tous les réseaux sociaux et tout ça.

Ensuite, il faut revenir aux raisons d’être de leurs métiers : les apprentissages. Selon la formation, ce sont bien évidemment des réalités différentes auxquels les formateur.trice.s doivent faire face. Si poursuivre la formation d’Aide-soignante en ligne et par mail n’est pas impensable, dès qu’on parle de la formation « Coffrage- Maçonnerie », c’est tout de suite plus compliqué… L’équipement « numérique » des stagiaires est par ailleurs bien différent : certains sont à l’aise avec un PC, possèdent une connexion, ne fût-ce qu’un smartphone pour pouvoir suivre les cours, alors que pour d’autres, c’est quasi inexistant. On essaye d’envoyer les documents par courrier, mais ça prend tellement de temps car la Poste est débordée à ce moment-là. Et puis faire les exercices seuls à la maison, avec les enfants, etc., ou ensemble avec le groupe, ce n’est pas la même chose. Pour ce qui est de pratiquer l’aide sociale en confinement, c’est compliqué : beaucoup de services sont difficiles à joindre, quasi tout se fait par mail ; expliquer comment remplir un document au téléphone à une personne qui débute en français, ça relève parfois du challenge. Et encadrer des stagiaires dans un atelier ou se retrouver assis devant un PC, ce n’est pas vraiment le même métier. Chacun va donc à la fois devoir se réinventer, prendre son mal en patience, recréer des nouveaux repères à son domicile, notamment face à l’outil informatique. Il faut aussi faire face aux questions des stagiaires « Quand est-ce qu’on recommence ? », « Est-ce qu’on pourra faire l’examen du permis de conduire ? », « Et pour le stage ? », et ne pas pouvoir y répondre car personne ne connait la réponse, ni le formateur, ni le directeur, ni le Forem, pas même la Région Wallonne.

« Je me rappelle que j’ai entendu des stagiaires qui parlaient entre eux et quelqu’un qui disait « Voilà j’attends depuis un an ma place pour Alter Form et maintenant que j’ai trouvé, c’est quand que je vais avoir mon brevet ?! » Ils étaient un peu perdus aussi ! À mon avis, la personne elle a organisé sa vie plus ou moins et là d’un coup ça ferme, elle ne sait pas quoi faire.

Les réalités sont bien différentes aussi selon la vie de famille des travailleurs, où les enfants sont à la maison, la cuisine devient le bureau, le numéro de téléphone personnel devient le numéro professionnel, … Mais on se soutient entre collègues, et on sent une bienveillance de la part de la hiérarchie, on sent qu’« on n’a vraiment pas à se plaindre comparé à d’autres ».

Mai 2020 : « On a reçu un mail ! On peut reprendre »

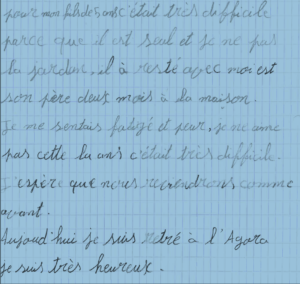

Un jour enfin, ça y est, on peut revenir en présentiel, comme nous l’avertit un mail. Les travailleur.se.s constatent le plaisir pour les stagiaires de se retrouver enfin, mais on prend d’emblée conscience qu’« il y aura un avant et un après ». Certains, pris dans les peurs, ne sont presque pas sortis de chez eux durant tout le confinement, enfermé à la maison, dans un appartement, enfants compris.

Pour la formation coffrage/maçonnerie, on en a perdu 1 ou 2 en cours de route. Ils avaient besoin de chercher du travail, pas le temps d’attendre la fin de cette période où les projets s’arrêtent net ou sont mis en attente : il y a un sentiment d’urgence à pouvoir continuer à avancer. Mais, enfin, on peut s’y remettre ! La formation d’aide-soignante, « ouf ! elle est sauvée » ! Parce qu’il faut aussi tenir compte du cadre des pouvoirs subsidiant et des exigences du Forem. On va essayer de combler le temps perdu, pour que les compétences prévues soient développées malgré tout. Une formation qui devait se terminer fin janvier 2021 a pu être prolongée jusque fin juin. Les cours de français, quant à eux, peuvent reprendre pour les personnes débutantes. Des aménagements dans l’organisation sont mis en place : la règle générale est de diviser les groupes en 2, les horaires sont décalés pour que les stagiaires ne viennent pas s’ajouter aux usagers des transports en commun aux heures de pointes, des check-points sont installés, des masques distribués, un réfectoire réquisitionné pour donner cours, et certains donnent leur formation derrière un plexi. Quelques temps avant le premier confinement, d’aucuns avaient exprimé des peurs face au virus, mais au retour, il y a le plaisir de recommencer, de se retrouver, et toutes les précautions sont de toute façon bien prises sur les lieux de formation. La prudence est toujours là, et ça rassure tout le monde. Parfois, malgré tout, les formateur.trice.s doivent rappeler le respect des consignes, « faire un peu la police ».

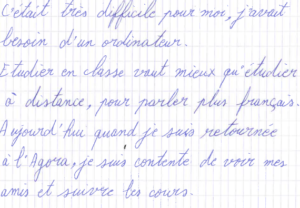

À l’Agora, on tire aussi les premières leçons de cette expérience inédite. Il faut anticiper et accompagner les stagiaires pour qu’ils se familiarisent avec les programmes pour les cours en virtuel, permettre l’autonomie autant que possible. Les ressources sont là, dans les équipes il y a des collègues « qui gèrent bien tout ça » et qui transmettent aux autres. En été, soit les formations continuent, soit elles se terminent, en attendant de tout recommencer en septembre.

La mise en difficulté (en danger ?) du déroulement des apprentissages ne concernent pas seulement la survie des centres des formations et le maintien de l’emploi, il y a aussi un enjeu primordial pour les stagiaires qui ont des chances de trouver un emploi à la fin de leur formation. Une des conséquences de la fermeture des frontières est d’ailleurs une diminution de la circulation des travailleurs européens, ce qui augmente donc considérablement les chances de trouver un job pour les stagiaires en coffrage/maçonnerie. Concernant les aides-soignantes, la demande est également là. La crise sanitaire a révélé au grand jour l’âpreté du métier. Pour les stagiaires déjà présents, ça les a plutôt remobilisés, d’ailleurs il y en a qui ont fait du bénévolat dans des maisons de repos pendant le confinement. Par contre, l’attrait de ce type de formation a quelque peu baissé à la faveur de la pandémie : difficile de savoir ce que cela signifiera en terme d’inscription dans les années à venir. Enfin, et c’est fondamental, un centre de formation, c’est un lieu de vie, un lieu de lien social, de rencontres et d’échanges quotidiens.

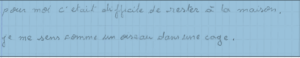

Pour certains, ne plus venir aux cours est synonyme de coupure avec le monde extérieur et la vie en société. On est dans un contexte où tout est fermé, les salles de sports, les cafés, les restaurants, et sans la formation, il ne reste plus rien et presque plus personne pour exister dans sa relation aux autres.

Automne – hiver 2020 : « zoom,zoom,zoom » !

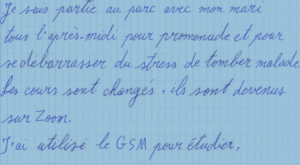

On le sait aujourd’hui, le premier déconfinement n’aura été qu’une parenthèse estivale, et le 2 novembre il faudra à nouveau retourner à la maison et réintégrer le monde virtuel à temps plein. Les équipes sont, malheureusement, un peu plus aguerries pour y faire face. Les apprenants des groupes de français du centre L’Agora sont désormais tous connectés, et les aides-soignantes et leurs formatrices s’y mettent dans la foulée. Par contre, pour apprendre à coffrer et à maçonner à distance, ce n’est pas Zoom qui va nous sauver. Pour ceux qui le pratiquent assidument, d’ailleurs, il est clair qu’on y perd quelque chose. La participation aux séances n’est pas la même, et c’est plus fatigant pour les formateur.tice.s de donner une séance en virtuelle plutôt qu’en présentiel. On n’est pas porté par la dynamique du groupe comme dans un cours normal. Et c’est difficile de progresser au même rythme dans la matière.

Mi-février, au moment du congé de Carnaval, l’étau se desserre et les Centres peuvent reprendre en présentiel, sous les mêmes conditions d’accueil qu’avant le deuxième confinement. Tel un effet secondaire de cette vie en pointillés que nous vivons depuis mars 2020, il est difficile de se situer dans le temps devenu confus, et les travailleurs ne savent plus nous dire exactement depuis quand ils ont pu recommencer en présentiel lorsque nous les rencontrons. Dès que le travail a repris en cette fin d’hiver, l’impression que le deuxième confinement « est loin derrière nous » domine, alors que ça ne fait qu’un petit mois que les stagiaires sont de retour.

Après un an, quel regard sur cette expérience ?

Le caractère inédit, l’évènement historique que représente cette pandémie semble faire consensus. « C’est marqué au fer rouge », dit-on, ou encore « ce n’est pas dans 5 ans qu’on aura oublié tout ça ». D’un côté, on constate que ça a jeté une lumière crue sur les fragilités de nos systèmes, en particulier notre système politique démocratique censé garantir nos libertés. D’un autre côté, on se souvient un peu désabusé des projections passées du « monde d’après », qui avaient surgi avec le premier confinement. Or le « monde d’après », c’est maintenant. Et s’il y avait une vraie volonté de vivre autrement à la faveur de l’expérience inédite de ce premier confinement, c’est aujourd’hui complètement retombé : « On passe vite à autre chose : dès qu’on a pu refermer les yeux, on l’a fait ». Ce confinement n’est-il pas une expérience grandeur nature qui montre de manière évidente « qui a de la chance et qui n’en a pas ? »

Mais même si c’est une expérience « dont on aurait bien pu se passer », elle aura au moins eu le mérite de nous permettre de nous arrêter un instant pour prendre conscience et réfléchir aux enjeux de nos pratiques quotidiennes, par rapport auxquelles il est difficile d’avoir ce regard attentif et réflexif. Ces quelques témoignages et ces réflexions ont été l’occasion de mettre des mots sur les réalités vécues dans des centres de formation qui se sont révélés être, outre des lieux d’apprentissage et de partage de compétences, de véritables de lieux de vie.

Le travail a repris, mais on sent qu’il faut maintenant travailler avec ces incertitudes, on recommence, mais on ne sait pas s’il va falloir à nouveau retourner à la maison et reprendre en mode « distanciel ». On continue à inscrire, des formations démarrent, en croisant les doigts, en espérant pouvoir aller jusqu’au bout de la formation. Et le regard posé sur l’avenir est chargé de tout ce vécu.

*Toutes les illustrations sont issues de la collecte de témoignages de stagiaires de l’Agora.

La Coalition Climat, une coalition belge réunissant syndicats, associations, mutuelles, mouvements citoyens, dont font partie le MOC, la CSC et la Mutualité Chrétienne, propose aujourd’hui un large éventail de mesure pour faire pression sur les décideurs politiques et les guider vers une transition socialement équitable face à la crise climatique. Il s’agit du « Green New Deal » belge : plus d’une centaine de proposition sont mises sur la table, allant du rôle de la Belgique sur la scène européenne et internationale à la transformation en profondeur du système économique avec des orientations concrètes de financement, ainsi qu’à une amélioration de la gouvernance et de la participation citoyenne.

La Coalition Climat, une coalition belge réunissant syndicats, associations, mutuelles, mouvements citoyens, dont font partie le MOC, la CSC et la Mutualité Chrétienne, propose aujourd’hui un large éventail de mesure pour faire pression sur les décideurs politiques et les guider vers une transition socialement équitable face à la crise climatique. Il s’agit du « Green New Deal » belge : plus d’une centaine de proposition sont mises sur la table, allant du rôle de la Belgique sur la scène européenne et internationale à la transformation en profondeur du système économique avec des orientations concrètes de financement, ainsi qu’à une amélioration de la gouvernance et de la participation citoyenne. Il y a presqu’un an, le CIEP a décidé de mettre sur pied une animation en trois parties destinées à mieux se représenter cette réalité, complexe et angoissante. À partir de la figure de l’iceberg qui illustre bien la différence entre ce qu’on peut appréhender à la surface des choses, et les raisons profondes et souvent non visibles qui les déterminent, on a cherché à mieux faire voir les origines des épidémies virales afin d’évaluer les conséquences sociales et politiques du confinement général. Dans un second temps, l’animation proposait une plongée sous la ligne de flottaison, dans le but de saisir les contours de la face immergée de l’iceberg. Comment en était-on arrivé là ? Pourquoi vit-on un déraillement d’une telle ampleur ? Enfin, la troisième partie de l’animation visait à confronter les participant(e)s au grand défi de l’action collective. Et maintenant, que fait-on ?

Il y a presqu’un an, le CIEP a décidé de mettre sur pied une animation en trois parties destinées à mieux se représenter cette réalité, complexe et angoissante. À partir de la figure de l’iceberg qui illustre bien la différence entre ce qu’on peut appréhender à la surface des choses, et les raisons profondes et souvent non visibles qui les déterminent, on a cherché à mieux faire voir les origines des épidémies virales afin d’évaluer les conséquences sociales et politiques du confinement général. Dans un second temps, l’animation proposait une plongée sous la ligne de flottaison, dans le but de saisir les contours de la face immergée de l’iceberg. Comment en était-on arrivé là ? Pourquoi vit-on un déraillement d’une telle ampleur ? Enfin, la troisième partie de l’animation visait à confronter les participant(e)s au grand défi de l’action collective. Et maintenant, que fait-on ?

Le MOC de Liège-Verviers, la JOC Liège, la CSC Liège-Verviers-Ostbelgien, les Equipes populaires des Liège-Huy-Waremme, la Mutualité Chrétienne régionale de la Province de Liège et Vie Féminine Liège-Huy-Waremme-Seraing-Verviers s’associent pour interpeller le bourgmestre Willy Demeyer sur la situation des SDF en ces temps troublés par le COVID-19.

Le MOC de Liège-Verviers, la JOC Liège, la CSC Liège-Verviers-Ostbelgien, les Equipes populaires des Liège-Huy-Waremme, la Mutualité Chrétienne régionale de la Province de Liège et Vie Féminine Liège-Huy-Waremme-Seraing-Verviers s’associent pour interpeller le bourgmestre Willy Demeyer sur la situation des SDF en ces temps troublés par le COVID-19.