Voyage CIEP Culture | Savoie et Haute-Savoie – Entre lacs et montagnes | Du 8 au 14 septembre 2021

Leave a CommentSavoie et Haute-Savoie, entre lacs et montagnes

Du 8 au 14 septembre 2021 (7 jours/6 nuits en D.P.)

La Savoie et la Haute-Savoie regorgent de trésors patrimoniaux et culturels : Annecy, la Venise savoyarde ; l’Abbaye de Hautecombe, nécropole des princes de la Maison de Savoie ; Chambery, ancienne capitale du Duché de Savoie ; Aix-les-Bains, surnommé la Riviera des Alpes et Chamonix, capitale mondiale de l’alpinisme.

D’autres lieux magiques sont également programmés : le Lac du Bourget, un des plus grands lacs français ; le Mont Revard, dominant Aix-les-Bains ; le col de la Forclaz surplombant le lac d’Annecy ; l’Aiguille du midi et ses incroyables vues.

Retrouvez le programme précis (ici pour le pdf) et le formulaire d’inscription au voyage ici-bas.

Programmation :

Mercredi 8 : Belgique-Dole

Départ matinal de Huy, Seraing et Liège. Trajet vers Dole en car par les autoroutes. Arrêts en cours de route. Arrivée dans l’après-midi à Dole et visite guidée de la ville. Installation à l’hôtel Campanile de Dôle et repas.

Jeudi 9 : Dole – Arc et Senans – Genève – Annecy

Départ matinal vers Arc et Senans et visite des Salines Royales (1h00).

Ancienne manufacture de sel du 18ème siècle, inscrite sur la Liste du patrimoine mondial par l’UNESCO, la Saline royale est un fleuron de l’architecture industrielle. Autour d’une vaste cour, les différents bâtiments sont répartis dans un hémicycle d’une remarquable unité. Temps libre pour la découverte du site et du festival des jardins.

Après la visite, nous reprendrons la route en direction de Genève (Suisse). Dans l’après-midi, découverte guidée pédestre des sites incontournables de la ville de Genève et ensuite visite en autocar de la ville internationale.

En fin d’après-midi, nous partirons en direction d’Annecy (45 km). Installation, repas et logement au Best Western d’Annecy.

Vendredi 10 : Annecy – lac du Bourget – Abbaye d’Hautecombe

La matinée sera consacrée à la visite pédestre du Vieil Annecy. La vieille ville, appelée aussi la Venise des Alpes, en raison de ses canaux, a été fondée au Moyen-Age. Notre guide nous conduira à travers les quais, les ponts, les ruelles anciennes, … tout en nous racontant l’histoire mouvementée de la ville qui s’est construite de part et d’autre du Thiou. Repas de midi libre.

Début d’après-midi, nous prendrons la direction d’Aix-les-Bains.

Ensuite, embarquement pour une croisière commentée sur le lac du Bourget et débarquement pour la visite de l’abbaye de Hautecombe. Fondée au 12ème siècle, elle est le lieu de sépulture de la Maison de Savoie. 42 princes et princesses du duché de Savoie y reposent, ainsi que le dernier roi d’Italie Umberto II (1904-1983).

Après la visite, retour vers Annecy.

Repas régional dans un restaurant du centre-ville.

Samedi 11 : Chambery – Aix-les-Bains – Mont Revard

La matinée sera consacrée à la découverte de Chambery. L’ancienne capitale de Savoie nous révélera lors d’une balade guidée ses plus beaux atours. Notre guide nous emmènera au fil des traboules, des places, des cours intérieures en nous racontant l’histoire et les anecdotes de la cité et des Ducs de Savoie. Nous pourrons aussi admirer la Chapelle du Château. Temps libre pour le repas.

L’après-midi, découverte panoramique d’Aix-les-Bains, ensuite ascension (en car) au Mont Revard et découverte de l’exceptionnel panorama. Situé dans le massif des Bauges, le belvédère offre une vue magnifique sur le lac du Bourget, Aix-les-Bains et le massif du Mont-Blanc. Sur le chemin du retour visite d’une fromagerie coopérative et dégustation de fromages et du vin local.

Dimanche 12 : Annecy – col de la Forclaz – Chamonix

Nous débuterons la journée par un tour guidé, en autocar, autour du lac d’Annecy. Notre circuit nous amènera à 1157 m d’altitude, au col de la Forclaz qui offre une vue panoramique à couper le souffle. L’après-midi sera dédié à Chamonix, dominé par le Mont Blanc. La ville est une destination privilégiée des touristes et des amoureux de la montagne. Les premiers visiteurs arrivèrent au 18ème siècle, des auberges ouvrirent et la ville commença à se parer d’un patrimoine entre tradition et modernité. Le résultat : un désordre urbanistique ! En option, nous vous proposons la montée en téléphérique à 3842 mètres d’altitude. L’Aiguille du Midi, c’est le rêve, le lieu à voir au moins une fois dans sa vie !

Lundi 13 : Annecy – Epinal

Départ matinal d’Annecy en direction d’Epinal (340 km). Arrêts en cours de route.

Fin d’après-midi, visite guidée pour découvrir la vieille ville d’Epinal et ses monuments : la basilique Saint-Maurice (11ème – 13ème siècle), la place des Vosges, la maison du Bailli, les vestiges des murailles de l’enceinte fortifiée médiévale, le quartier du chapitre et le musée historique et archéologique de la ville…

Installation à l’hôtel Mercure d’Epinal et repas.

Mardi 14 : Epinal – Toul – Belgique

Départ matinal d’Epinal en direction de la Belgique (355 km). Dans la matinée, découverte de Toul et de sa cathédrale St-Etienne qui fête ses 800 ans cette année.

Repas régional à Toul. Continuation vers nos lieux de retour en Belgique(300 km).

Inscription :

Participation aux frais : 925 €/personne

Inclus : Les transports en autocar, les entrées prévues au programme, les services de guides locaux suivant programme, l’accompagnement Loisirs et Vacances, le logement en chambre double, la demi-pension du jour 1 jusqu’au repas de midi du dernier jour.

Non inclus : les boissons, les entrées non prévues au programme, les dépenses personnelles, le supplément single (250 €), l’ascenseur pour l’Aiguille du Midi, l’assurance annulation.

Inscription souhaitée pour le 20/07. Nombre de participants limité.

A renvoyer au CIEP Culture – Rue St-Gilles 29/1 – 4000 Liège ou moisse@mocliege.org

Covid Safe

Nous mettons tout en œuvre pour voyager en toute sécurité. Quelques règles à respecter :

se désinfecter les mains avant de monter à bord, garder ses distances par bulle, garder sa place durant le voyage, l’autocar est désinfecté et aéré pendant les arrêts, les gestes barrières restent d’application.

CIEP Culture – Rue St-Gilles 29/1 – 4000 LIEGE

www.mocliege.be – loisirs@mocliege.be

Communiqué du Bureau politique MOC Liège

Communiqué du Bureau politique MOC Liège

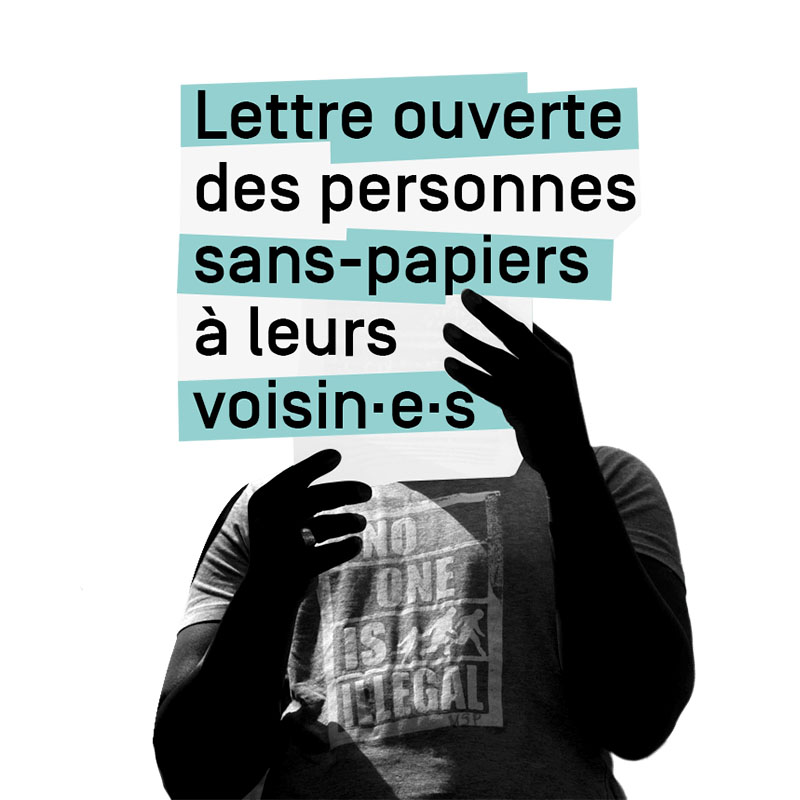

En tant que partenaire, la Fédération du MOC Liège avait soutenu l’action du collectif de soutien des sans-papiers liégeois au moment des élections 2019. Nos organisations avaient signé à cette époque une pétition qui proposait de redéfinir le cadre de l’accueil de migrants et plus particulièrement la régularisation d’une situation d’indifférence que subissent les 150.000 sans-papiers qui séjournent souvent de notre pays depuis de nombreuses années.

En tant que partenaire, la Fédération du MOC Liège avait soutenu l’action du collectif de soutien des sans-papiers liégeois au moment des élections 2019. Nos organisations avaient signé à cette époque une pétition qui proposait de redéfinir le cadre de l’accueil de migrants et plus particulièrement la régularisation d’une situation d’indifférence que subissent les 150.000 sans-papiers qui séjournent souvent de notre pays depuis de nombreuses années.

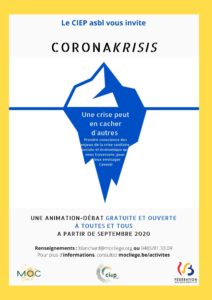

Il y a presqu’un an, le CIEP a décidé de mettre sur pied une animation en trois parties destinées à mieux se représenter cette réalité, complexe et angoissante. À partir de la figure de l’iceberg qui illustre bien la différence entre ce qu’on peut appréhender à la surface des choses, et les raisons profondes et souvent non visibles qui les déterminent, on a cherché à mieux faire voir les origines des épidémies virales afin d’évaluer les conséquences sociales et politiques du confinement général. Dans un second temps, l’animation proposait une plongée sous la ligne de flottaison, dans le but de saisir les contours de la face immergée de l’iceberg. Comment en était-on arrivé là ? Pourquoi vit-on un déraillement d’une telle ampleur ? Enfin, la troisième partie de l’animation visait à confronter les participant(e)s au grand défi de l’action collective. Et maintenant, que fait-on ?

Il y a presqu’un an, le CIEP a décidé de mettre sur pied une animation en trois parties destinées à mieux se représenter cette réalité, complexe et angoissante. À partir de la figure de l’iceberg qui illustre bien la différence entre ce qu’on peut appréhender à la surface des choses, et les raisons profondes et souvent non visibles qui les déterminent, on a cherché à mieux faire voir les origines des épidémies virales afin d’évaluer les conséquences sociales et politiques du confinement général. Dans un second temps, l’animation proposait une plongée sous la ligne de flottaison, dans le but de saisir les contours de la face immergée de l’iceberg. Comment en était-on arrivé là ? Pourquoi vit-on un déraillement d’une telle ampleur ? Enfin, la troisième partie de l’animation visait à confronter les participant(e)s au grand défi de l’action collective. Et maintenant, que fait-on ?

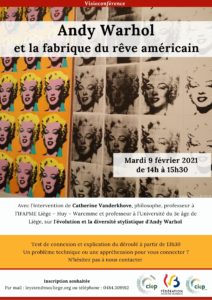

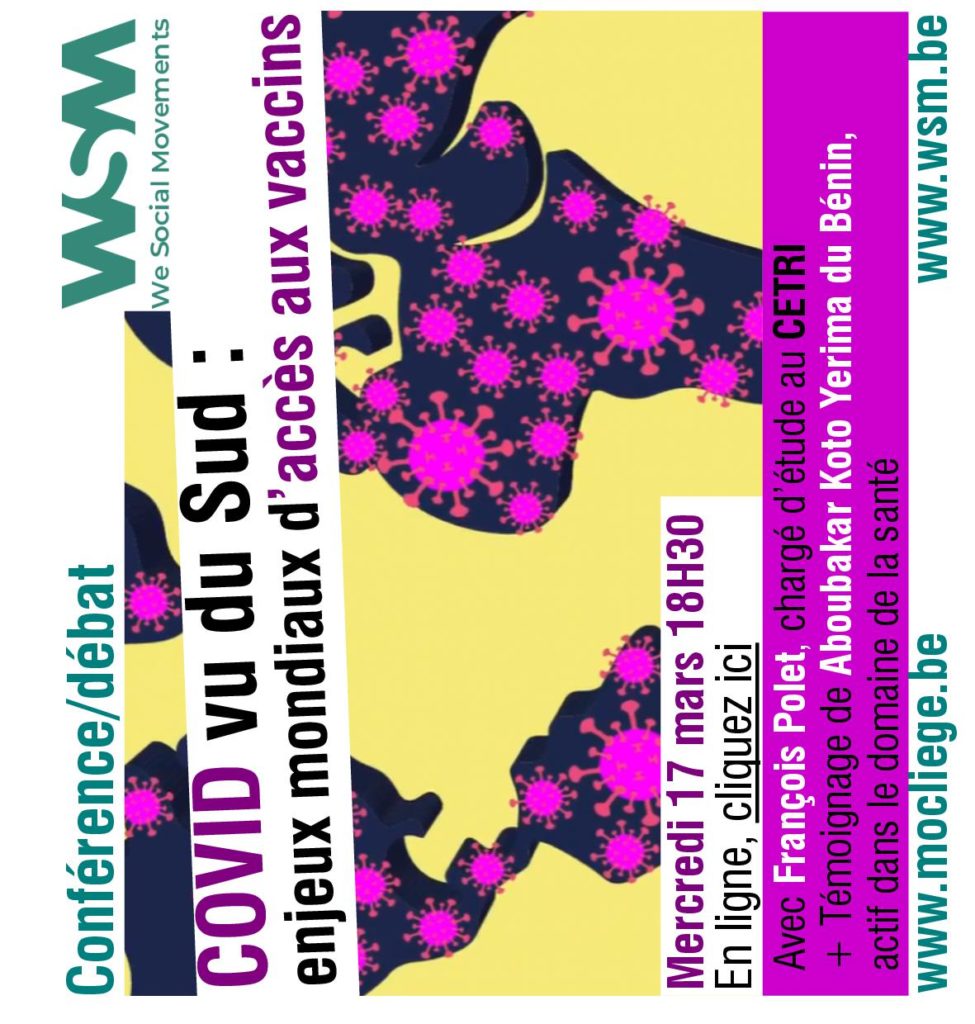

VisioConférence/débat organisée par le groupe WSM de Liège

VisioConférence/débat organisée par le groupe WSM de Liège

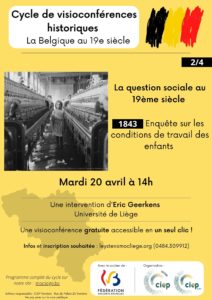

Cycle de viso-conférences sur l’histoire de la Belgique au 19ème

Cycle de viso-conférences sur l’histoire de la Belgique au 19ème

Et des visioconférences sur l’art…

Et des visioconférences sur l’art…

Accès à des soins de santé de qualité pour les personnes malades, allocations de remplacement pour les personnes en chômage temporaire, congé parental étendu pour certains parents confrontés à la fermeture des écoles et des crèches, droit passerelle pour les indépendant·e·s, reconnaissance de la COVID-19 comme maladie professionnelle… Voici quelques-unes des dispositions qui soutiennent et protègent les citoyen·ne·s en Belgique pour qu’ils·elles puissent faire face à cette crise sanitaire d’une ampleur sans précédent.

Accès à des soins de santé de qualité pour les personnes malades, allocations de remplacement pour les personnes en chômage temporaire, congé parental étendu pour certains parents confrontés à la fermeture des écoles et des crèches, droit passerelle pour les indépendant·e·s, reconnaissance de la COVID-19 comme maladie professionnelle… Voici quelques-unes des dispositions qui soutiennent et protègent les citoyen·ne·s en Belgique pour qu’ils·elles puissent faire face à cette crise sanitaire d’une ampleur sans précédent. le crucial que la sécurité sociale et ses différentes branches jouent dans cette crise dont les conséquences sur notre société se feront sentir encore durablement.

le crucial que la sécurité sociale et ses différentes branches jouent dans cette crise dont les conséquences sur notre société se feront sentir encore durablement.